苦手なんです、怖い話。でも学生の頃は否応なく怖い話が身近にありました。自習時間に代理の先生がなぜか怪談を話し出すとか、定期的にクラスでホラー漫画が流行って回し読みするとか、友人とお泊り会するときにホラー映画がチョイスされるとか、夏休みに家族が「怪奇特集!あなたの知らない世界」を見ているとか。

でも社会人になるとそんな機会もなくなり、嫌だと思えば好きなだけ怖い話から離れられるようになりました。・・・・・なのに何故なんでしょう?1年に1.2度ぐらい、無性にちょっとだけ怖いが見たくなります。

どうやら「恐怖」というのは人間が生存するために不可欠な、進化の過程で獲得した感情らしく、 適度な恐怖を感じることは危険回避と自己防衛能力の向上、集中力・感覚の鋭敏化、そして感情の活性化と共感力の深化につながるらしいのです。

だから、あまり好きじゃない食べ物でもその栄養素が不足するとなんとなく食べたくなるように、「怖い話」が見たくなるということは、私の中である一定の恐怖成分が不足したため(※)心がその要素を摂取しようとして、リスクのない恐怖体験を求めているのかもしれません。

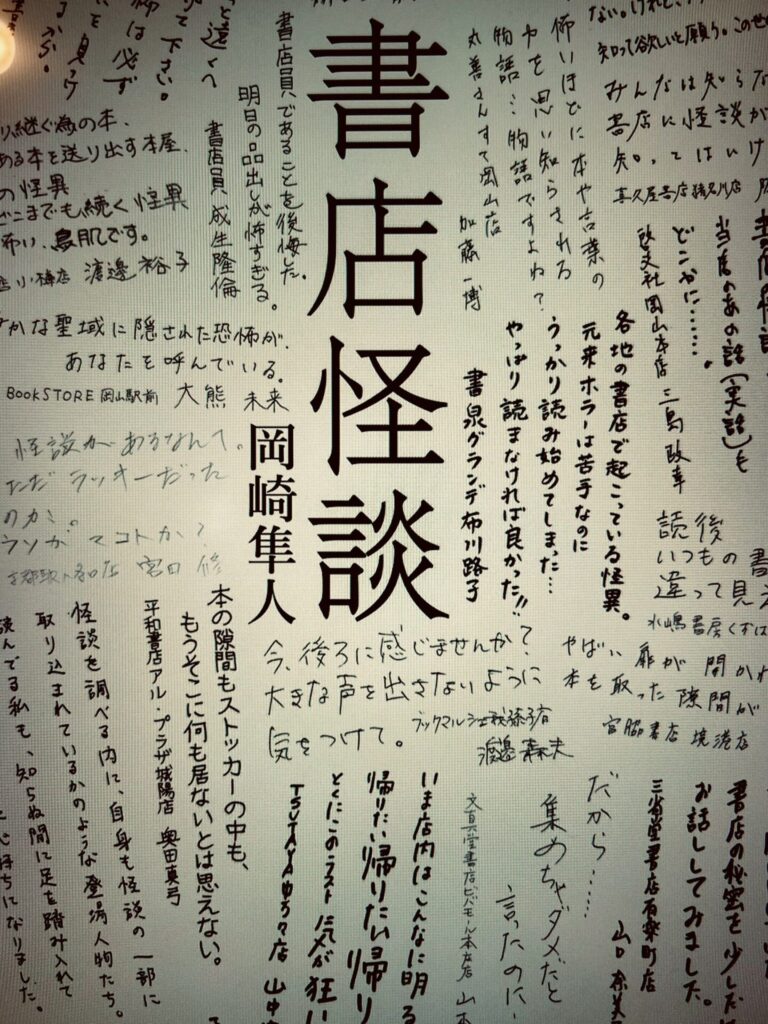

今回摂取した恐怖成分は、岡崎隼人氏著「書店怪談」です。岡崎氏は岡山県出身で現在も岡山県に在住している作家さんです。「書店怪談」の舞台はその名の通り本屋さん。そして物語の主役はなんと作家の岡崎氏本人。作家である岡崎氏が新作を執筆するために書店員さんから怪談を募集するところから物語は始まります。

実際に岡崎氏はこの物語ために書店員さんから怪談を募集したそうで、どこからが事実でどこからが物語なのか境目が曖昧です。また身近な本屋さんが(実際に岡山にある本屋さんが何店舗かでてきました)舞台なので恐怖がなお一層リアルです。

そういえば岡山県は意外とホラー小説家が多いような気がします。「ぼっけえ、きょうてぇ」の岩井志麻子氏、「ほうかごがかり」の甲田学人氏、古いところですと内田百閒氏も「冥途」とか怖い話ですよね。もっと他にもいらっしゃるのでしょうか。

生きるために必要な「恐怖」成分を摂取するためとはいっても「怖い話」を読むことには欠点が二つあります。途中で怖くなっても読み終わらないと安心できないこと(或いは読み終わっても安心できない)、そして読んだ後「読まなきゃよかった」と後悔することです。

でもまあ「書店怪談」を十二分に堪能したので暫くは怖い話を必要とせず生きて行けそうです。良かった。娘が上映中のホラー映画に行きたがっていますが私は絶対に行きません。住職、よろしくお願いします。

※当方に不足している恐怖成分はあくまで怪談的なものです。加齢による健康の不安、老後の資金問題、子どもの学力不足等、リスクある恐怖は必要以上に常に周囲に溢れています。