残暑厳しい中、大阪歴史博物館で開催の「正倉院展 THE SHOW」に出かけました。これは正倉院とその宝物を、新しいアプローチで「感じる」「楽しむ」イベントです。残念ながら宝物は全てレプリカですが、最新のデジタル手法を駆使した展示や現代アーティストが正倉院からインスピレーションを得て生み出した展示物などがあり、ある意味では本物を見るよりもより身近に瑞々しく感じられて楽しかったです。

展示の中には、「岡山芸術文化賞」美術分野でグランプリを受賞した迫田岳臣さんの作「瑠璃杯」の美しいレプリカや陶芸家の亀江道子さんの宝物をイメージしたカップやソーサーなどときめく品々がありましたが、今回の目的は天下一品の名香といわれる「蘭奢待」の再生された香りの体験!

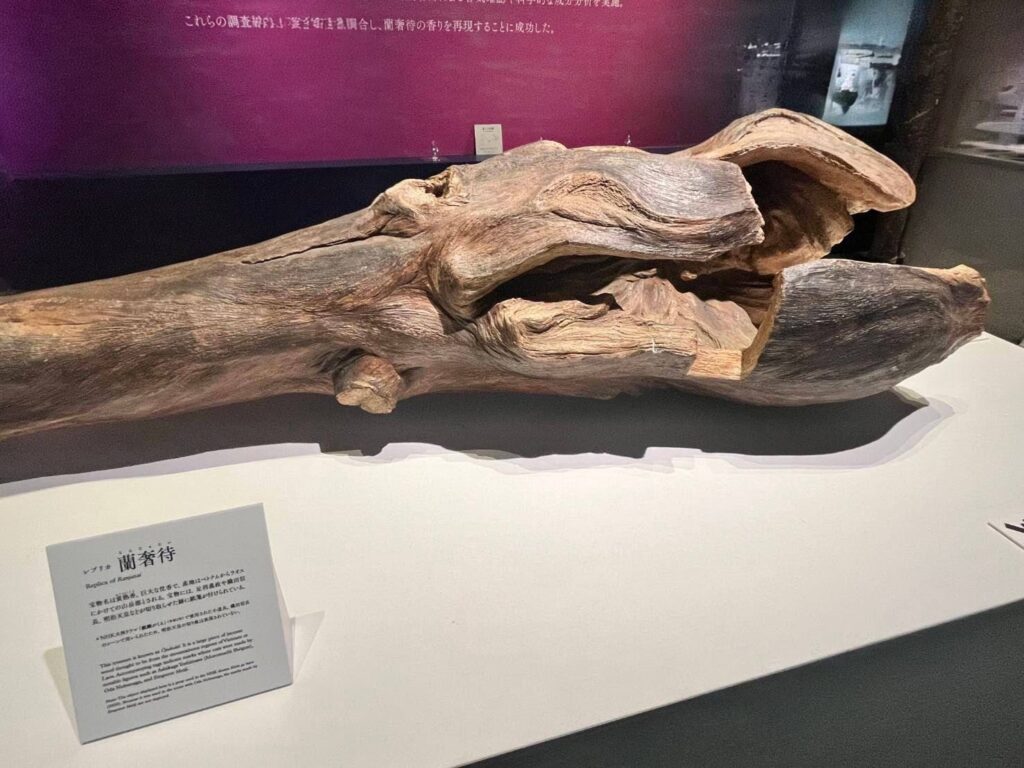

「蘭奢待」とは東南アジアが原産の沈香で見た目は大きな流木です。室町時代の足利義政、織田信長など時の権力者が切り取り、権威の象徴とされました。彼らが切り取った後にはちゃんと名前が書いた付箋がつけられています。最後に切り取ったのは明治天皇。その後は正倉院の宝物庫で眠っていましたが、この度ガスクロマトグラフィーを使用した成分分析の結果と「脱落片」を使用して香りを嗅いだ調香師によって歴史上初めて蘭奢待の香りがよみがえったとのこと。会場には再現した香料の入ったガラス容器を設置されていてカバーを取って香りを体験できます。

感想は……一番感じたのは昔食べたニッキ飴の香り、あと杏仁豆腐と薬用養命酒感が少々?です。遥か昔の人と同じ香りを共有できるなんてとても贅沢な体験でした。

ただ、蘭奢待でちょっと気になったのはその扱いです。書画や美術品とは違って彼女(あえて女性とします)の本質は文化的価値のある古さでも、過去の偉人が切り取った後の付箋でもなく、その香りにあるはずです。ただの貴重な研究資料として正倉院の奥底に眠り続けるのは寂しいような気がします。それは才能のある人が、生い立ちやその経歴のみで評価され実力を評価してもらえないようなもどかしさです。

もちろん、市場に流通させる必要はないでしょうが、ごく稀にでいいので皇室の行事や、その道の有識者が本物を体験出来るようにすればいいのにと思います。(もちろん既に蘭奢待を持っている香道の家元とかでは何かの儀式のときには焚いているようですが)

香道でお香の香りを楽しむことを「聞香」というそうです。香りとともに蘭奢待さんの心を聞けたなら何を語ってくれるのでしょうか?ニッキ飴を食べながらそんなことを考えました。